『3 Coeurs』

第71回ヴェネチア国際映画祭 公式記者会見

2014-09-23 更新

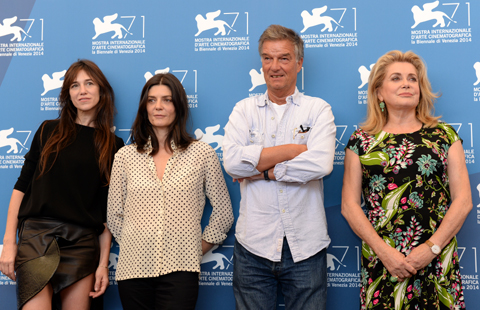

ブノワ・ジャコ監督、カトリーヌ・ドヌーヴ、キアラ・マストロヤンニ

シャルロット・ゲンズブール、エドワール・ヴェイル(プロデューサー)

![]()

残酷な運命に翻弄される一人の男と姉妹の愛のトライアングルを描いた、名匠ブノワ・ジャコ監督最新作『3 Coeurs』。第71回ヴェネチア国際映画祭でコンペティション部門に選ばれた本作の公式記者会見が開かれ、監督をはじめ、カトリーヌ・ドヌーヴ、キアラ・マストロヤンニ、シャルロット・ゲンズブールというフランスを代表する女優たちが出席した。

この種の物語は、今回設定された地方ではなく、パリを舞台にしても出来たとお考えですか?

ブノワ・ジャコ監督:もちろん、パリでもヴェネチアでもどこでも十分可能だ。ただ、フランスの地方が舞台であることは最良の選択だった。地方というよりも、「パリの外側」という言い方のほうが正確かもしれない。というのは、ご存知のようにフランスというのは、パリがあって、あとは「その他」だからね。現在はだいぶ変わってはきたものの、そういう感覚は未だにある。だから、この物語の舞台は「パリの外側」でなくてはならず、外側であればどこでもよかった。だから、町の名前を特定させなかったんだ。

女優の方たちにお聞きします。今回どのように役作りされましたか? 家族としての空気をどう作り上げたのでしょう。ドヌーヴさんとマストロヤンニさんは実際の母子ですが、ゲンズブールさんは違いますね。

ブノワ・ジャコ監督:まずは私に答えさせていただこう。彼女たちにこの役柄を伝えたとき、全員とても喜んでくれたんだ。撮影を開始した時から、毎日一緒に撮影するのを楽しんでくれたよ。

カトリーヌ・ドヌーヴ:イタリア語か英語、どちらで答えたらいいかしら? (記者席から「イタリア語でお願いします!」)私のほうは娘たちよりもやりやすかったと思うわ。娘たちに何度も食事をさせるという役割だったから(笑)。食事を与えるということは、子供たちと肉体的・官能的関係を結ぶ一つのやり方だと思うの。(フランス語で)子供たちを養う“オーガ(人食い鬼)”みたいな感じだったわ(笑)。

キアラ・マストロヤンニ:私にとってもやりやすかったわ。シャルロットとは全然知らない仲でもなかったし、シャルロットは小さい頃、母の娘役を演じたこともあったし(※シャルロット・ゲンズブールの映画デビュー作『Paroles et musique』1984年)、要するに私にとってはとても自然な感じだった。役作りをする必要がある気はしなかったわ。映画の中でも姉妹がいるって、私にとってはいつも素敵なことなの。自然に役になれる。とても楽しかったわ。

キアラ・マストロヤンニ:私にとってもやりやすかったわ。シャルロットとは全然知らない仲でもなかったし、シャルロットは小さい頃、母の娘役を演じたこともあったし(※シャルロット・ゲンズブールの映画デビュー作『Paroles et musique』1984年)、要するに私にとってはとても自然な感じだった。役作りをする必要がある気はしなかったわ。映画の中でも姉妹がいるって、私にとってはいつも素敵なことなの。自然に役になれる。とても楽しかったわ。

シャルロット・ゲンズブール:反対に、私には難しかったわ。演じるのがとても不安だった。カトリーヌとキアラは実際に母子で、二人の間にある親密な雰囲気は現実のものだから、私がそこに自然に入っていくのはやさしいことではなかったの。

カトリーヌ・ドヌーヴ:あなた、前にも映画で私の娘をやったことがあるじゃないの。

シャルロット・ゲンズブール:でも、無理をして親密な感じをつくらなくてもいいかなとも思ったの。

シャルロット・ゲンズブール:でも、無理をして親密な感じをつくらなくてもいいかなとも思ったの。

ブノワ・ジャコ監督:そんなに努力しなくても自然に出来るものなんじゃない?

シャルロット・ゲンズブール:私は自然には出来ないのよ。

カトリーヌ・ドヌーヴ:私もブノワに賛成だわ。

ブノワ・ジャコ監督:何かをうまくやるには、うまくやろうとしないのが肝心だと思うよ。

シャルロット・ゲンズブール:とにかく、撮影している間に、自然と親密になっていったのでほっとしたわ。私たちは親友というわけじゃないけど、これまでの人生で何度も出会ってきているし。

パリの人間にとっては理解しやすい映画だったと思います。パリは婚姻外関係を扱った宣伝広告を地下鉄の駅で目にするような町ですから。監督にお聞きしたいのですが、外国の人々にとって倫理的には理解しにくい映画だったのでは? イタリアでは、一度視線を交わしただけで恋に陥るなんてあり得ないという反応がありますが。このように不確かで不安定な恋愛関係を、パリの人々はどのように受け入れているのでしょうか。

カトリーヌ・ドヌーヴ:あなた、どの国の方?

質問者:パリに住むイタリア人です。ですから、この映画の趣旨は理解できました。

ブノワ・ジャコ監督:この映画は恋愛関係の不安定さを語っているものじゃない。むしろ逆だ。人の想いというものがどれほど強く執拗であるかを見せている。愛の虜になり、その激しい想いから逃れらない、自分を解放できないでいる人々の物語だ。この映画はフランス的だとあなたはおっしゃるけど、正直言って、私は逆にイタリアの方たちに言いたいね。イタリアでよく聞く言葉がある……何て言ったか……。

シャルロット・ゲンズブール:不倫。

ブノワ・ジャコ監督:そうだ、不倫(笑)! カトリーヌは「二重生活」って言ってたが、それはむしろ、イタリアのほうが多いんじゃないかな(笑)? まあ、それは冗談だけど。何も、一方はこうで他方はああだ、なんてことはない。この映画で描かれていることはどこででもあり得るんじゃないかな。

キアラさんとシャルロットさん、お二人ともショービズ一家のご出身ですが、一緒にお仕事をされている時、そういう意味での連帯感のような意識はありましたか? ブノワ・ポールヴ―ルドはハンサムとは言いがたい俳優ですが、あなたたちの演じた役柄は両者ともどうして一目で恋に陥ったと思われますか?

シャルロット・ゲンズブール:私たち二人ともショービス一家の出身だからお互いをより良く理解できたり連帯感を抱けるとは思わないわ。一緒に仕事をしながら私たちは心を合わせていったけれど、それはあくまで一緒に一つの作品をつくっているからよ。ブノワに関しては、私はとてもハンサムだと思うから、あなたの質問は理解できない。一目で恋に陥るには十分にハンサムじゃないって、どういう意味かしら。全く理解できないわ。

シャルロット・ゲンズブール:私たち二人ともショービス一家の出身だからお互いをより良く理解できたり連帯感を抱けるとは思わないわ。一緒に仕事をしながら私たちは心を合わせていったけれど、それはあくまで一緒に一つの作品をつくっているからよ。ブノワに関しては、私はとてもハンサムだと思うから、あなたの質問は理解できない。一目で恋に陥るには十分にハンサムじゃないって、どういう意味かしら。全く理解できないわ。

ブノワ・ジャコ監督:脚本を書いたのは私だが、人は物事をあれこれ考えながら恋に陥るとは思わない。恋に陥るときは考える間もなく陥るのではないかな。それが恋するということだ。(質問者のような)オーストラリア人やイタリア人はひょっとすると違うのかもしれないけど、少なくともフランス人はそうだ。私はそう思っているけどね。女優たちはまた違う意見があるかもしれないけど。

シャルロット・ゲンズブール:そんなことないわ。私も同意見よ。

イタリア人だって同じですよ(笑)。最後のシーンについてですが、他の形も考えられましたか? あるいは最初からこの形に決めていらっしゃったのですか? 美しいシーンでした。

ブノワ・ジャコ監督:実際、脚本を書く作業において、エンディングは最初に決めていた。だから、残り全てはこのエンディングに至るためにあったんだ。

ご自身が演じた役柄で一番好きだった点を教えてください。

カトリーヌ・ドヌーヴ:先ほども申し上げたように、私が演じたこの女性には娘が2人いて、彼女たちのために料理をし、余計なことは言わないようにしている。娘たちのために肉体的には何でもやるけれど、口は一切挟まないの。おそらく彼女は何が起きているのかはっきり分かっている。でも一切何も言わず、ひたする料理を作る。そういうところが気に入ったわ。実生活でも料理をするのは好きよ。たぶん、私は毎日する必要がないから好きでいられるのかもしれないけど(笑)。

カトリーヌ・ドヌーヴ:先ほども申し上げたように、私が演じたこの女性には娘が2人いて、彼女たちのために料理をし、余計なことは言わないようにしている。娘たちのために肉体的には何でもやるけれど、口は一切挟まないの。おそらく彼女は何が起きているのかはっきり分かっている。でも一切何も言わず、ひたする料理を作る。そういうところが気に入ったわ。実生活でも料理をするのは好きよ。たぶん、私は毎日する必要がないから好きでいられるのかもしれないけど(笑)。

キアラ・マストロヤンニ:私の演じた女性はちょっと臆病で、いつも不安を抱えている。目の前で何か起きていても、それを見ないようにしている人ね。いつも何かを心配していて、起こっていることを理解しようとしない人物を演じるのは興味深いことだったわ。

シャルロット・ゲンズブール:私が演じた女性は、罪の意識が強烈にありながらも自制がきかずに行動してしまう。こうした資質は理解しやすかったわ。

悲劇的な終わり方でした。もっと別の終わり方もお考えになりましたか?

ブノワ・ジャコ監督:もちろん、さまざまな終わり方があっただろう。コメディーのように終わらせることだって出来た。個人的にはハッピーエンドは好きなんだ。でも、この物語を本当のハッピーエンドにすることはできなかった。私が書いたのは見せかけのハッピーエンドだ。これが私の選択で、私の映画だ。この終わり方が気に入っているんだ。

愛の物語にどうしてあのような音楽を選んだのですか?

ブノワ・ジャコ監督:愛の物語だが、この映画はサスペンスのようにしたかったので、あの音楽を選んだ。サスペンスであることを伝えたかった。だから、作品の本質をきちんと表現している音楽を採用したんだ。

ヴォイス・オーヴァーを使ったのは何故ですか?

ブノワ・ジャコ監督:ヴォイス・オーヴァー(ナレーション)はほんの少しだけ使ったが、言うなれば「時間」を観客に示したかったからだ。ヴォイス・オーヴァーによって時間が経過していることを理解してほしかった。それに、動機を語る上でも感情を揺さぶるためにも有効だと思った。まあ、この映画を観て心揺さぶられているのは私一人かもしれないけどね(笑)。

監督、この作品はジャンル映画として着想されましたか?

ブノワ・ジャコ監督:確かに、私がプロデューサーに言ったのは「昔のハリウッドのメロドラマみたいな作品を作りたい」ということだった。シネフィルだったら、ジョセフ・フォン・スタンバーグ、ダグラス・サークやレオ・マッケリーなどを思い浮かべるところだろうか。他にも、あるフランスの批評家がこの映画を観て、アイリッシュ(※アメリカの作家ウィリアム・アイリッシュのことか。トリュフォーの映画『黒衣の花嫁』『暗くなるまでこの恋を』の原作者)やトリュフォーを思い出したと言っていた。私自身はアイリッシュもトリュフォーも全く意識していなかったけれど、確かに言われてみると、ドラマツルギーのレベル、つまり、物語の構築方法や物語への入り方・終わり方を鑑みたとき、トリュフォーの『隣の女』(81年)に近い要素があることに気がついた。ただ、映画の製作を始める前に、特定の映画作家のことを念頭に置くなんてことはできない。だから、撮影中に万が一スタッフが「誰それの映画を思い出す」などと言った場合は、私は即座に撮影をストップして内容を変えてしまう。完成した映画を観ていただいた後で何か言われたら、それには耳を貸すし興味もあるがね。

ブノワ・ジャコ監督:確かに、私がプロデューサーに言ったのは「昔のハリウッドのメロドラマみたいな作品を作りたい」ということだった。シネフィルだったら、ジョセフ・フォン・スタンバーグ、ダグラス・サークやレオ・マッケリーなどを思い浮かべるところだろうか。他にも、あるフランスの批評家がこの映画を観て、アイリッシュ(※アメリカの作家ウィリアム・アイリッシュのことか。トリュフォーの映画『黒衣の花嫁』『暗くなるまでこの恋を』の原作者)やトリュフォーを思い出したと言っていた。私自身はアイリッシュもトリュフォーも全く意識していなかったけれど、確かに言われてみると、ドラマツルギーのレベル、つまり、物語の構築方法や物語への入り方・終わり方を鑑みたとき、トリュフォーの『隣の女』(81年)に近い要素があることに気がついた。ただ、映画の製作を始める前に、特定の映画作家のことを念頭に置くなんてことはできない。だから、撮影中に万が一スタッフが「誰それの映画を思い出す」などと言った場合は、私は即座に撮影をストップして内容を変えてしまう。完成した映画を観ていただいた後で何か言われたら、それには耳を貸すし興味もあるがね。

ドヌーヴさん、ご自身の経験から、母親という存在はこれほど洞察力があると思われますか? あなたの演じた役はほとんど話をせず、娘を問い詰めることもしませんが、全てを見抜いていますね。

カトリーヌ・ドヌーヴ:よくあることだと思うわ。いつもではないけど。母と娘の関係というのは、息子との関係に比べて、もっと直感的なところがある。母親というのはいろいろなことが分かるものよ。話をしなくても強烈に感じてしまうことがあるわね。

ジャコ監督は女性を描くことに長けた監督として知られています。一緒に仕事をされて、監督の女性に対する感性を実感されましたか?

キアラ・マストロヤンニ:監督は男性に対しても感受性の強い方だと思うわ。とても忍耐強いし。……この質問、よくされるのよね。確かに、ブノワの映画は女性を素晴らしく描いているけど、男性だってよく描かれているじゃない? ……知らないけど、きっと女性と仕事をするほうが楽しいのかも? それは彼に聞いたほうがいいと思うけど(笑)。

キアラ・マストロヤンニ:監督は男性に対しても感受性の強い方だと思うわ。とても忍耐強いし。……この質問、よくされるのよね。確かに、ブノワの映画は女性を素晴らしく描いているけど、男性だってよく描かれているじゃない? ……知らないけど、きっと女性と仕事をするほうが楽しいのかも? それは彼に聞いたほうがいいと思うけど(笑)。

カトリーヌ・ドヌーヴ:確かに、実際の人生では、女性たちはしばしば、男たちを引き立たせるために利用されたりするけど、ブノワの映画の場合はそれが逆だったりするわね。(シャルロット、監督の顔を見て大笑い。)

思いがけない一瞬の出来事が、ごくありきたりの幸せに至るはずだった人生を狂わせてしまう。激しくも狂おしい愛に憑かれた人々が招き寄せる、あまりにも残酷な運命に心が揺さぶられた。それにしても、主演作が2本もコンペに出品されていたにも関わらず、ブノワ・ポールヴールドが映画祭に姿を見せなかったのは残念でならない。彼がいたら、シリアスな映画にも関わらず、記者会見は笑いの渦と化して収拾がつかなくなってしまったかもしれないけれど……。

(取材・文:Maori Matsuura、photos:71th Venezia Film Festival official materials)

![]()

関連記事