『野火』

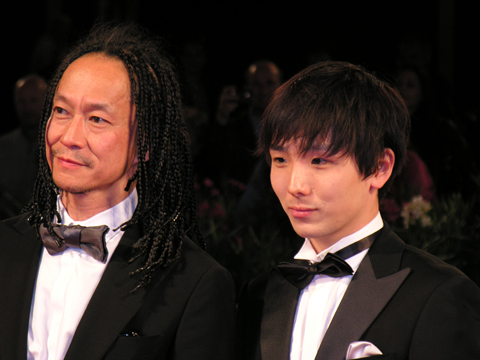

第71回ヴェネチア国際映画祭 公式記者会見

2015-06-29 更新

塚本晋也監督、リリー・フランキー、中村達也、石川 忠(音楽)

配給:海獣シアター

2015年7月25日(土)より ユーロスペースほか全国順次公開

© Shinya Tsukamoto/海獣シアター

![]()

第二次世界大戦フィリピン戦線において極限的な状況に置かれた兵士たちの彷徨を描いた、大岡昇平不朽の名作「野火」。本作を基にした映画の構想を長年温めてきた世界が認める鬼才・塚本晋也監督が、困難な製作状況を乗り越え、ついに映画『野火』を世に送り出す。来る7月25日の公開を前に、2014年第71回ヴェネチア国際映画祭で開催された公式記者会見のフル・バージョンをお届けしよう。

この質問はあえてする必要があるかと思うのですが、監督の作品に対するコメントにはしばしば「過剰な」という形容詞が使用されてきました。本作における「過剰」はおそらく反軍国主義に関してであり、ただ、反軍国主義は唯一、過剰に描いても描きすぎることはないテーマだと思いますが、監督はどのようにお考えでしょうか。

塚本晋也監督: 戦争に行きましたら、そこで行われることはやりすぎの世界ですので、このくらいの描き方をしないと足りなくなっちゃいますね。戦争では本当に、それまで尊厳をもって生きていた人が突然「もの」に変わってしまいますので、映画の中でもそういう描写は手加減しないできっちり描いたほうがいいと思って、やりすぎともいえる表現をあえてしました。

今まで上映されたコンペティション部門の作品の中で、最も素晴らしいと思いました。自らが置かれている状況の中で生きることの難しさを描いている点において、ギリシャ悲劇を想起させられました。ただ、これまで塚本作品を見続けてきたファンには混乱を与える一作ではないかとも思うのですが、いかがでしょうか?

塚本晋也監督: 今までの僕の映画は、東京という都市に生きてきたこともあり、コンクリートジャングルと人間の関係性みたいなものをずっと描いてきました。そのコンクリートの中で生きていると、バーチャル・リアリティと言いますけど、現実感が希薄になって、夢の世界にいるようになる。そんな人たちを描いてきたんですね。ある時は、夢の中では痛みを感じないので、ボクシングという素材で自分の顔を叩き、生きていることを確認するような映画も作ってきました。

でもそのコンクリートも、大きな自然が海だとしたら、そこに浮かんでいる舟に過ぎないわけです。その舟を取っ払えば、美しい自然がある。その美しい自然の中で、なんで人間が戦争という愚かしくてバカみたいな動きをしなきゃいけないのかなぁと思うようになりまして。で、今までは都市と人間だったんですけど、今回は美しい自然の中で、なんでこんな動きを、こんなバカなことをするんでしょう?という風に、自分の中で(考え方が)変わっていったのかもしれません。

その美しい自然に対して、どれだけ大きなコントラストを作ろうと考えたのでしょうか? そのコントラストを強調するために、(戦争という)設定を作ったのでしょうか?

塚本晋也監督: この映画って大きな自然が舞台ですけど、映画のイメージとしては小さい部屋のワン・シチュエーション。密室劇の不条理劇みたいな感じですね。小さな空間で、なんで1人の人間がこんなことになっちゃっているんだろう?というイメージで作っています。ただ小さい密室が、巨大な大自然だというのがちょっと違うんですけど。

で、どういう不条理さが来るのかというと、小さい空間にぼーっといるところから始まって、ある日突然、どこからか分からないところから弾が飛んできたり、突然、目の前の病院が爆撃されたり。そういうことのハプニングが起こる。その突発的な恐怖を描きたかったんです。

それとこの映画でやりたかったのは、映画の中に敵を出さないということ。弾は飛んで来て、命令で動かされてはいるけど、本当の命令を出しているのか誰か? 敵もボスも見えない中で、自分たちだけが、良く分からないけれど、キレイな自然の中で、ぶらぶら、ぶらぶら彷徨わなければならない。その、彷徨っている姿を描きたかったというのもあります。

原作、及び市川崑監督『野火』(1959)との関連性を教えて下さい。

塚本晋也監督: 55年前に市川監督が作った映画を、高校生ぐらいの時に観ました。市川監督のことは大変尊敬してますし、映画も物凄く面白かった。ただ、市川監督の場合は、キャラクターたちの、心の暗い内部にカメラがどんどん入っていくような映画で、背景はあまり重要じゃない。撮っていたのは日本。たぶん御殿場かどこかだと思うんですけど、あくまでカメラの目線は、主人公たちの心の中にあったんです。でも、僕が初めて原作小説を読んで感じたのは、フィリピンという物凄く原野のキレイな自然と、人間の暗い心というコントラストが非常に印象に残ったので、それを映画でやりたかった。リメイクではなく全く新しい、原作からの(印象を受けて)、自分なりのモチベーションで作った映画です。

“人食い“というテーマに対してどのように思われたのか、コメントを頂けますか? 原作にもその部分は出て来ますが、観客には非常にショッキングなシーンだと思います。

塚本晋也監督: 原作の中では“人を食べる”というのを物凄い重要性のあるテーマとして描いています。食べるのか? 食べないのか? 食べようとした自分が、刃物を持って兵隊を裂こうとする場面では、自分でその手を止めたりする、まさに映画になりそうな劇的なシーンもあります。だけど自分は、そこが大きなテーマではないんです。原作ではまた、キリスト教のことも大事に描かれていたんですけど、宗教は自分の中にはありません。“人食い”に関しても、もし自分が戦争へ行って死んじゃったら、大好きなお友達に食べられても良いと思ってますし、むしろ食べてもらったほうが良いぐらいに思ってます。ただ、食べなきゃいけない状況になってしまうというのが戦争。戦争になると、こんなに恐ろしいことが起こるんだということを描きたかったんです。

俳優の方に伺います。このような激しい役に対して、どのような準備をされたのでしょうか。

中村達也: 僕は下手な役作りをせずに、そのまま現場に行っただけです。監督が発しているものに、自分の中の自然がどう同調するのか?ということですね。(説明が)難しいか(苦笑)。

リリー・フランキー: 塚本監督は撮影方法も、頭の中も、塚本さんの中にしかない独特の世界なので、自分たちで役を用意していくというよりも、その場に行って、塚本さんの中にあることを教えてもらいます。実際に目の前で起きていることに対して、自然に反応させてくれました。特にあの時代の、当然、戦場なので、ちょっと皆がおかしくなっていると思うんですけど、「俺はおかしいんだ」という風に(演技が過剰に)いかないようにと。あとは監督がちょっと教えてくれることで、(役として)十分な感じになるんですけど。まぁ、中村さんは役作りされなくても、人を食いそうな感じですけどね。

リリー・フランキー: 塚本監督は撮影方法も、頭の中も、塚本さんの中にしかない独特の世界なので、自分たちで役を用意していくというよりも、その場に行って、塚本さんの中にあることを教えてもらいます。実際に目の前で起きていることに対して、自然に反応させてくれました。特にあの時代の、当然、戦場なので、ちょっと皆がおかしくなっていると思うんですけど、「俺はおかしいんだ」という風に(演技が過剰に)いかないようにと。あとは監督がちょっと教えてくれることで、(役として)十分な感じになるんですけど。まぁ、中村さんは役作りされなくても、人を食いそうな感じですけどね。

中村達也: 食べませんよ(苦笑)。

リリー・フランキー: 分かんないよ~(笑)。

教会の中で女性が叫んでいるシーンは、後にも登場します。そのシーンは、主人公の精神的な変調を表すものだと感じましたが、やはり残酷な経験を犯してしまうと精神的におかしくなってしまうのでしょうか? それとも、精神的におかしくなったから、残虐行為を犯してしまうのでしょうか。

塚本晋也監督: 戦争の恐ろしさを描くというのは、例えば原爆を落とされて悲惨な目に遭ったなど、やられてしまったほうの目線で描くことが多かったと思うんです。それも十分に悲惨で、戦争の恐ろしさを描いているんですけど、自分としてはやられたことを声高に言うよりは、やってしまう可能性が十分にある、人を殺してしまうこともあるという、戦争の恐ろしさのほうなんです。この映画では、加害者に誰しもがなってしまう恐怖を描いてみたかった。戦争にいけば、自分も(人を)殺してしまうわけですから。戦争が終わっても、うつ病になったり、一生傷を引きずらなければならないのだと思って描きました。

傑作をありがとうございます。塚本監督の作品は「命を追究する」というテーマがいつもありますが、なぜ今、この時期に、この映画を作ろうと思われたのでしょうか?

塚本晋也監督: 突発的にやろうとしたのではなく、20数年前からずっと思っていたんです。原作を高校生の時に読んだ時から意識をしていて、10年ぐらい前にいよいよ作ろうと思いました。なぜなら、戦争体験者は80歳ぐらいになっていますから、今、会わないと大変だ!と。それでいろんな方にお会いして、脚本に織り込んだのが、今から10年前なんです。だけど、お金がなかなか難しい状況で、さらにこういう映画が受け入れられない状況がありました。

そうこうしているうちに、いよいよ戦後70年経って戦争を体験した人がいなくなり、痛みとか、顔が腐るとウジ虫が湧くとか知らない人が増える。そうすると、人間の本能として残念なんですけど、「痛い」や「怖い」を知らないから戦争をするという動きがだんだん強くなってくる。それがとっても、今の日本の状況と似ていると強く感じたものですから。これからもっと戦争映画は作りにくくなるし、作るチャンスがますますなくなるという危機感を抱いて、とにかく作り始め、ボランティアの協力を得て形になりました。

そうこうしているうちに、いよいよ戦後70年経って戦争を体験した人がいなくなり、痛みとか、顔が腐るとウジ虫が湧くとか知らない人が増える。そうすると、人間の本能として残念なんですけど、「痛い」や「怖い」を知らないから戦争をするという動きがだんだん強くなってくる。それがとっても、今の日本の状況と似ていると強く感じたものですから。これからもっと戦争映画は作りにくくなるし、作るチャンスがますますなくなるという危機感を抱いて、とにかく作り始め、ボランティアの協力を得て形になりました。

その映画がコンペに呼んでいただいたこと、作品を選んでいただいたことも嬉しいんですけど、三大映画祭の、世界で最も古い映画祭で見せることが大事だと(映画祭)ディレクターが意義を感じて下さったのかなぁと。非常に感謝したいと思います。(記者たちから拍手が沸き起こる。)

監督は、製作・脚本・主演とすべてを担当してますが、最もチャレンジなことは何ですか?

塚本晋也監督: 原作がとにかくあまりにも素晴らしいので、そこを傷つけちゃったらどうしようとか思うんですけど、でも(製作を)止めておこうとは思わずに、20年間作りたかったので、自分なりの視点で、一生懸命作ろうと思いました。自分のオリジナル脚本で作るよりは、実際に(兵士が)戦争で体験したことを実体験するような、自分もその世界に入って戦争するような感じで脚本を書きました。ある意味、自然の成り行きで作りました。

音楽はどのように設計したのでしょうか? 非常に残酷なシーンの音楽を作ることに対して、監督とどのような話し合いをされたのでしょうか?

石川 忠: 監督と打ち合わせをして決めたことも一杯あるんですけど、そうですね、この作品で一番激しいと思われるのは戦闘シーン。戦闘というか、一方的な殺戮のシーンなんですけど。機銃掃射がガンガン飛んで、人がバタバタと死んでいく。例えばそういうシーンだったら、戦闘の、BADな部分を強く打ち出してガンガンという音を合わせるというのはよくあると思うんです。でも自分はそうじゃなくて、そうやってバタバタと死んでいく人の身体の下に、小さな動物が一杯いたり、近くに動物が歩いていたり。もっと言えば、近くに作物を作って、豊かな大地になっていてもいい(場所の)はずなんです。それが戦争なんかがあった大地は焦土化してしまう。非常に人間は愚かしいと思う。だからそのシーンで付けた音楽は、そういう人間の哀しさを表現したいと思いました。他のシーンでも、極限状態になった悲しさとか、その対極にあるフィリピンの美しさを特に意識して曲を付けました。

石川 忠: 監督と打ち合わせをして決めたことも一杯あるんですけど、そうですね、この作品で一番激しいと思われるのは戦闘シーン。戦闘というか、一方的な殺戮のシーンなんですけど。機銃掃射がガンガン飛んで、人がバタバタと死んでいく。例えばそういうシーンだったら、戦闘の、BADな部分を強く打ち出してガンガンという音を合わせるというのはよくあると思うんです。でも自分はそうじゃなくて、そうやってバタバタと死んでいく人の身体の下に、小さな動物が一杯いたり、近くに動物が歩いていたり。もっと言えば、近くに作物を作って、豊かな大地になっていてもいい(場所の)はずなんです。それが戦争なんかがあった大地は焦土化してしまう。非常に人間は愚かしいと思う。だからそのシーンで付けた音楽は、そういう人間の哀しさを表現したいと思いました。他のシーンでも、極限状態になった悲しさとか、その対極にあるフィリピンの美しさを特に意識して曲を付けました。

20年かけて実現されたということでしたが、この作品のどういうところに惹かれたのでしょうか? また、20年かけたからこそ、このストーリーが出来たとか、このシーンが出来たというところがあったら教えて下さい。

塚本晋也監督: 20年前に作ろうと思った時は、戦争の恐怖感はなかったし、僕は勉強もしてなかったので新聞もほとんど読んでませんでした。ただ原作を読んだ時に、戦争に行っているような恐怖感があったので、その恐ろしさを普遍的なものとして描きたかったんですね。

で、時代が進むにつれて、テレビとか新聞を見たくなくても情報が入って来ちゃうんですけど、戦争に向けて大きく移行していることを肌で感じるにつけて、この映画はますます作りづらくなっていくだろうと思い、終いには「作らなければならない」と。使命感でもあるんですけど。

一方で、作家としてのモチベーションもあります。都市と人間をテーマに作っていたけど、『ヴィタール』(04)からはコンクリートの世界にだんだん耐えられなくなってきて、自然の世界へ行きたいという気持ちが強くなったものですから。でも『ヴィタール』は自然の世界をちょっと覗いたところでポンッと映画が終わる。その自然の世界に行きたいというモチベーションがあったんです。ただ僕が作ると『野生のエルザ』(66)のような愛情溢れた映画にはならないですけど(苦笑)。

自然の中で何を作りたいか。やはり「野火」を初めて読んだ時の、小説の世界でも目に見える自然がとっても美しかった。空は青く、雲は白く、花は赤い。その中で人間だけがまっ茶っ茶みたいな。とにかく描きたかった、やりたかった、やらなければならないというのがモチベーションになったという感じでした。

ただ本当は、主人公は有名な俳優さんにお願いして、多くの人に観せたかったんですね。この映画は大事な映画なので。ただお金が無くなっちゃって、なのに主人公を撮影で50日間も拘束しなきゃならないしで、そこに俳優さんに来てもらうのは不可能でした。大概の映画には、自分は絶対出たくないんですけど、この映画に関しては、僕が選ばれたのは本当にちょっと残念。僕か……という感じなんですけど(苦笑)。

その代わりに、リリーさんや中村さんといった僕以外の俳優さんが素晴らしい。お金があった映画にしても、この方たちを選ばせていただいたという最高の俳優さんたちだったので。その辺はお金がなかったからどうとかじゃなく、一番の人に出ていただいて良かったなと思ってます。

(記者会見写真:オフィシャル素材提供、取材・レッドカーペット写真:Maori Matsuura)

![]()

関連記事

・第71回ヴェネチア国際映画祭コンペティション部門 正式出品決定!

・PFF×早稲田大学「マスターズ・オブ・シネマ」